- Beranda

- Komunitas

- Entertainment

- The Lounge

MENGENAL AKSARA ASLI INDONESIA

TS

djx007

MENGENAL AKSARA ASLI INDONESIA

Quote:

Kepulauan Nusantara adalah wilayah yang memiliki keanekaragaman budaya dan bahasa yang telah berkembang selama berabad lamanya. Salah satu akar dari keanekaragaman budaya dan bahasa di wilayah Nusantara adalah aksara yang menjadi alat komunikasi sekaligus sistem pengetahuan dan kecerdasan masyarakat di masa lampau.

Aksara Nusantara atau huruf huruf asli daerah dewasa ini sudah jarang dipakai. Di kebanyakan daerah di Indonesia, huruf-huruf asli itu bahkan sudah terancam punah. Huruf asli yang dimaksud di sini adalah huruf non- Latin, seperti aksara Jawa dan Bali, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan, huruf Batak, dan banyak lagi

Dan memang, kalau kita ke toko buku modern di mana saja di Indonesia, buku dalam huruf asli mana saja jarang sekali ditemukan.TS bukan ahli bahasa, namun TS menyukai kebudayaan indonesia. Lihatlah negara tetangga kita yang bangga menggunakan aksara aksara asli negara mereka, seperti jepang, china, thailand, india dan banyak lagi. Indonesia adalah negara unik, kita memiliki banyak sekali ragam aksara di setiap daerah. Apakah tidak sangat menantang jika kita belajar tulisan tulisan indonesia?

Aksara Nusantara atau huruf huruf asli daerah dewasa ini sudah jarang dipakai. Di kebanyakan daerah di Indonesia, huruf-huruf asli itu bahkan sudah terancam punah. Huruf asli yang dimaksud di sini adalah huruf non- Latin, seperti aksara Jawa dan Bali, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan, huruf Batak, dan banyak lagi

Dan memang, kalau kita ke toko buku modern di mana saja di Indonesia, buku dalam huruf asli mana saja jarang sekali ditemukan.TS bukan ahli bahasa, namun TS menyukai kebudayaan indonesia. Lihatlah negara tetangga kita yang bangga menggunakan aksara aksara asli negara mereka, seperti jepang, china, thailand, india dan banyak lagi. Indonesia adalah negara unik, kita memiliki banyak sekali ragam aksara di setiap daerah. Apakah tidak sangat menantang jika kita belajar tulisan tulisan indonesia?

Quote:

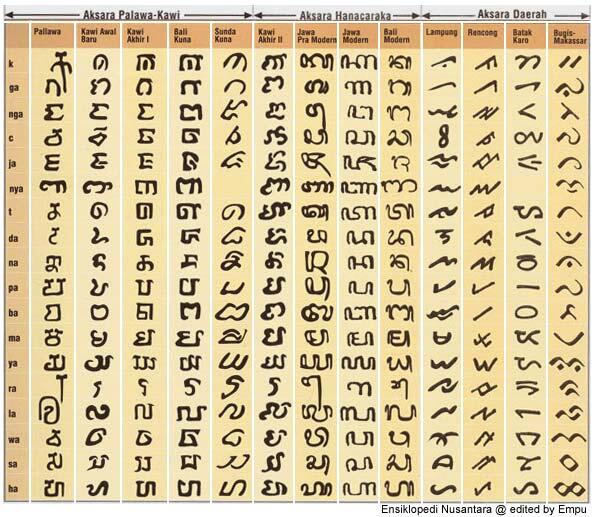

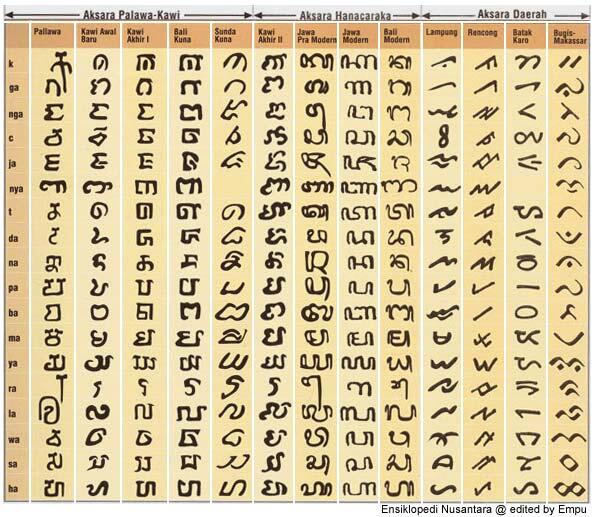

Aksara nusantara berasal dari Aksara Pallawa , pernah denger kan?pas masih mengenyam pelajaran sejarah yang urusan sama Prasasti?. Dari aksara Pallawa tersebut berkembang menjadi berbagai aksara non Latin yang “Pernah” kita kenal. Berikut Transformasinya.

Spoiler for TRANSFORMASI:

Quote:

Okeh kita mulai satu persatu

Spoiler for AKSARA JAWA:

Quote:

Aksara Jawa

Penulisan Menggunakan aksara jawa tersebar di seluruh pulau jawa dengan penyesuaian dialek di masing masing daerah, di suku jawa sendiri terdiri dari 20 aksara seperti diatas, namun di daerah sunda ada pemangkasan dua aksara yaitu Dha dan Tha, sehingga hanya 18 aksara.

Spoiler for SEJARAH:

Sejarah

sejarah yang berkembang di bumi Nusantara ini mengenai munculnya aksara Jawa dilatarbelakangi dari cerita pada jaman dahulu, di Pulau Majethi hidup seorang satria sakti mandraguna bernama Ajisaka. Sang Satria mempunyai dua orang punggawa, Dora dan Sembada namanya. Kedua punggawa itu sangat setia kepada pemimpinnya, sama sekali tidak pernah mengabaikan perintahnya. Pada suatu hari, Ajisaka berkeinginan pergi berkelana meninggalkan Pulau Majethi. Kepergiannya ditemani oleh punggawanya yang bernama Dora, sementara Sembada tetap tinggal di Pulau Pulo Majethi, diperintahkan menjaga pusaka andalannya. Ajisaka berpesan bahwa Sembada tidak boleh menyerahkan pusaka tersebut kepada siapapun kecuali kepada Ajisaka sendiri. Sembada menyanggupi akan melaksanakan perintahnya.

Pada masa itu di tanah Jawa terdapat negara yang terkenal makmur, tertib, aman dan damai, yang bernama Medhangkamulan. Rajanya bernama Prabu Dewatacengkar, seorang raja yang luhur budinya serta bijaksana. Pada suatu hari, juru masak kerajaan mengalami kecelakaan, jarinya terbabat pisau hingga terlepas. Ki Juru Masak tidak menyadari bahwa potongan jarinya tercebur ke dalam hidangan yang akan disuguhkan kepada Sang Prabu. Ketika tanpa sengaja memakan potongan jari tersebut, Sang Prabu serasa menyantap daging yang sangat enak, sehingga ia mengutus Sang Patih untuk menanyakan kepada Ki Juru Masak. Setelah mengetahui bahwa yang disantap tadi adalah daging manusia, sang Prabu lalu memerintahkan Sang Patih agar setiap hari menghaturkan seorang dari rakyatnya untuk santapannya. Sejak saat itu Prabu Dewatacengkar mempunyai kegemaran yang menyeramkan, yaitu menyantap daging manusia. Wataknya berbalik seratus delapanpuluh derajat, berubah menjadi bengis dan senang menganiaya. Negara Medhangkamulan beubah menjadi wilayah yang angker dan sepi karena rakyatnya satu persatu dimangsa oleh rajanya, sisanya lari menyelamatkan diri. Sang Patih pusing memikirkan keadaan, karena sudah tidak ada lagi rakyat yang bisa dihaturkan kepada rajanya.

Pada saat itulah Ajisaka bersama punggawanya Dora tiba di Medhangkamulan, heranlah Sang Satria melihat keadaan yang sunyi dan menyeramkan itu, maka ia lalu mencari tahu penyebabnya. Setelah mendapat keterangan mengenai apa yang sedang terjadi di Medhangkamulan, Ajisaka lalu menghadap Rekyana Patih, menyatakan kesanggupannya untuk menjadi santapan Prabu Dewatacengkar. Pada awalnya Sang Patih tidak mengizinkan karena merasa sayang bila Ajisaka yang harus disantap Sang Prabu, namun Ajisaka sudah bulat tekadnya, sehingga akhirnya iapun dibawa menghadap Sang Prabu. Sang Prabu tak habis pikir, mengapa Ajisaka mau menyerahkan jiwa raganya untuk menjadi santapannya. Ajisaka mengatakan bahwa ia rela dijadikan santapan sang Prabu asalkan ia dihadiahi tanah seluas ikat kepala yang dikenakannya. Di samping itu, harus Sang Prabu sendiri yang mengukur wilayah yang akan dihadiahkan tersebut. Sang Prabu menyanggupi permintaannya. Ajisaka kemudian mempersilakan Sang Prabu menarik ujung ikat kepalanya. Sungguh ajaib, ikat kepala itu seakan tak ada habisnya. Sang Prabu Dewatacengkar terpaksa semakin mundur dan semakin mundur, sehingga akhirnya tiba ditepi laut selatan. Ikat kepala tersebut kemudian dikibaskan oleh Ajisaka sehingga Sang Prabu terlempar jatuh ke laut. Seketika wujudnya berubah menjadi buaya putih. Ajisaka kemudian menjadi raja di Medhangkamulan.

Setelah dinobatkan menjadi raja Medhangkamulan, Ajisaka mengutus Dora pergi kembali ke Pulau Majethi menggambil pusaka yang dijaga oleh Sembada. Setibanya di Pulo Majethi, Dora menemui Sembada dan menjelaskan bahwa ia diperintahkan untuk mengambil pusaka Ajisaka. Sembada tidak mau memberikan pusaka tersebut karena ia berpegang pada perintah Ajisaka ketika meninggalkan Majethi. Sembada yang juga melaksanakan perintah Sang Prabu memaksa meminta agar pusaka tersebut diberikan kepadanya. Akhirnya kedua punggawa itu bertempur. Karena keduanya sama-sama sakti, peperangan berlangsung seru, saling menyerang dan diserang, sampai keduanya sama-sama tewas.

Kabar mengenai tewasnya Dora dan Sembada terdengar oleh Sang Prabu Ajisaka. Ia sangat menyesal mengingat kesetiaan kedua punggawa kesayangannya itu. Kesedihannya mendorongnya untuk menciptakan aksara untuk mengabadikan kedua orang yang dikasihinya itu, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Ha Na Ca Ra Ka

"ada utusan"

Da TA Sa Wa La

"saling berselisih pendapat"

Pa Dha Ja Ya Nya

"sama-sama sakti"

Ma Ga Ba Tha Nga

"sama-sama mejadi mayat"

sejarah yang berkembang di bumi Nusantara ini mengenai munculnya aksara Jawa dilatarbelakangi dari cerita pada jaman dahulu, di Pulau Majethi hidup seorang satria sakti mandraguna bernama Ajisaka. Sang Satria mempunyai dua orang punggawa, Dora dan Sembada namanya. Kedua punggawa itu sangat setia kepada pemimpinnya, sama sekali tidak pernah mengabaikan perintahnya. Pada suatu hari, Ajisaka berkeinginan pergi berkelana meninggalkan Pulau Majethi. Kepergiannya ditemani oleh punggawanya yang bernama Dora, sementara Sembada tetap tinggal di Pulau Pulo Majethi, diperintahkan menjaga pusaka andalannya. Ajisaka berpesan bahwa Sembada tidak boleh menyerahkan pusaka tersebut kepada siapapun kecuali kepada Ajisaka sendiri. Sembada menyanggupi akan melaksanakan perintahnya.

Pada masa itu di tanah Jawa terdapat negara yang terkenal makmur, tertib, aman dan damai, yang bernama Medhangkamulan. Rajanya bernama Prabu Dewatacengkar, seorang raja yang luhur budinya serta bijaksana. Pada suatu hari, juru masak kerajaan mengalami kecelakaan, jarinya terbabat pisau hingga terlepas. Ki Juru Masak tidak menyadari bahwa potongan jarinya tercebur ke dalam hidangan yang akan disuguhkan kepada Sang Prabu. Ketika tanpa sengaja memakan potongan jari tersebut, Sang Prabu serasa menyantap daging yang sangat enak, sehingga ia mengutus Sang Patih untuk menanyakan kepada Ki Juru Masak. Setelah mengetahui bahwa yang disantap tadi adalah daging manusia, sang Prabu lalu memerintahkan Sang Patih agar setiap hari menghaturkan seorang dari rakyatnya untuk santapannya. Sejak saat itu Prabu Dewatacengkar mempunyai kegemaran yang menyeramkan, yaitu menyantap daging manusia. Wataknya berbalik seratus delapanpuluh derajat, berubah menjadi bengis dan senang menganiaya. Negara Medhangkamulan beubah menjadi wilayah yang angker dan sepi karena rakyatnya satu persatu dimangsa oleh rajanya, sisanya lari menyelamatkan diri. Sang Patih pusing memikirkan keadaan, karena sudah tidak ada lagi rakyat yang bisa dihaturkan kepada rajanya.

Pada saat itulah Ajisaka bersama punggawanya Dora tiba di Medhangkamulan, heranlah Sang Satria melihat keadaan yang sunyi dan menyeramkan itu, maka ia lalu mencari tahu penyebabnya. Setelah mendapat keterangan mengenai apa yang sedang terjadi di Medhangkamulan, Ajisaka lalu menghadap Rekyana Patih, menyatakan kesanggupannya untuk menjadi santapan Prabu Dewatacengkar. Pada awalnya Sang Patih tidak mengizinkan karena merasa sayang bila Ajisaka yang harus disantap Sang Prabu, namun Ajisaka sudah bulat tekadnya, sehingga akhirnya iapun dibawa menghadap Sang Prabu. Sang Prabu tak habis pikir, mengapa Ajisaka mau menyerahkan jiwa raganya untuk menjadi santapannya. Ajisaka mengatakan bahwa ia rela dijadikan santapan sang Prabu asalkan ia dihadiahi tanah seluas ikat kepala yang dikenakannya. Di samping itu, harus Sang Prabu sendiri yang mengukur wilayah yang akan dihadiahkan tersebut. Sang Prabu menyanggupi permintaannya. Ajisaka kemudian mempersilakan Sang Prabu menarik ujung ikat kepalanya. Sungguh ajaib, ikat kepala itu seakan tak ada habisnya. Sang Prabu Dewatacengkar terpaksa semakin mundur dan semakin mundur, sehingga akhirnya tiba ditepi laut selatan. Ikat kepala tersebut kemudian dikibaskan oleh Ajisaka sehingga Sang Prabu terlempar jatuh ke laut. Seketika wujudnya berubah menjadi buaya putih. Ajisaka kemudian menjadi raja di Medhangkamulan.

Setelah dinobatkan menjadi raja Medhangkamulan, Ajisaka mengutus Dora pergi kembali ke Pulau Majethi menggambil pusaka yang dijaga oleh Sembada. Setibanya di Pulo Majethi, Dora menemui Sembada dan menjelaskan bahwa ia diperintahkan untuk mengambil pusaka Ajisaka. Sembada tidak mau memberikan pusaka tersebut karena ia berpegang pada perintah Ajisaka ketika meninggalkan Majethi. Sembada yang juga melaksanakan perintah Sang Prabu memaksa meminta agar pusaka tersebut diberikan kepadanya. Akhirnya kedua punggawa itu bertempur. Karena keduanya sama-sama sakti, peperangan berlangsung seru, saling menyerang dan diserang, sampai keduanya sama-sama tewas.

Kabar mengenai tewasnya Dora dan Sembada terdengar oleh Sang Prabu Ajisaka. Ia sangat menyesal mengingat kesetiaan kedua punggawa kesayangannya itu. Kesedihannya mendorongnya untuk menciptakan aksara untuk mengabadikan kedua orang yang dikasihinya itu, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Ha Na Ca Ra Ka

"ada utusan"

Da TA Sa Wa La

"saling berselisih pendapat"

Pa Dha Ja Ya Nya

"sama-sama sakti"

Ma Ga Ba Tha Nga

"sama-sama mejadi mayat"

Penulisan Menggunakan aksara jawa tersebar di seluruh pulau jawa dengan penyesuaian dialek di masing masing daerah, di suku jawa sendiri terdiri dari 20 aksara seperti diatas, namun di daerah sunda ada pemangkasan dua aksara yaitu Dha dan Tha, sehingga hanya 18 aksara.

Quote:

Spoiler for AKSARA BALI:

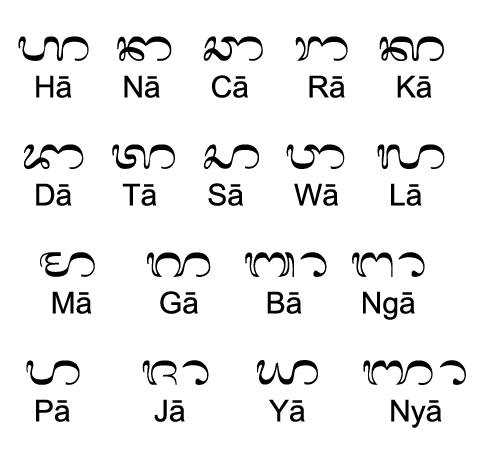

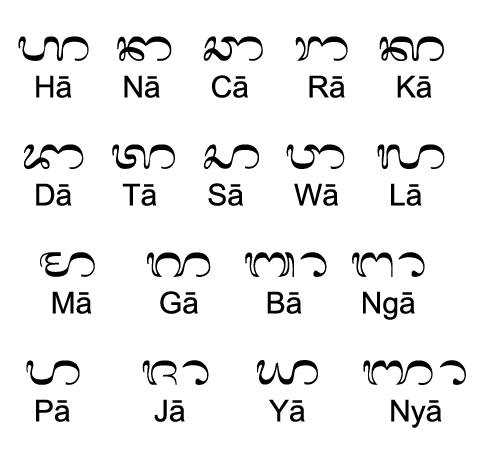

Aksara Bali

Aksara Bali sebenarnya masih menggunakan hanacaraka, namun bentuk aksaranya sedikit berbeda, mengusung 18 aksara seperti di aksara sunda, sama sama berasal dari huruf pallawa dan sudah jelas merupakan hasil pengaruh dari kerajaan hindu di Jawa dijaman dulu.

langsung aja cekidot gan.

Menurut penglihatan spiritual TS, aksara bali ituh lebih eksotis lengkunganya. Artistik gimanaaa gitu.

Aksara Bali sebenarnya masih menggunakan hanacaraka, namun bentuk aksaranya sedikit berbeda, mengusung 18 aksara seperti di aksara sunda, sama sama berasal dari huruf pallawa dan sudah jelas merupakan hasil pengaruh dari kerajaan hindu di Jawa dijaman dulu.

langsung aja cekidot gan.

Spoiler for AKSARA BALI:

Menurut penglihatan spiritual TS, aksara bali ituh lebih eksotis lengkunganya. Artistik gimanaaa gitu.

Quote:

Spoiler for AKSARA KAGANGA:

Aksara Kaganga

Aksara Kaganga ini secara garis besar ada tiga jenis: aksara Kerinci, aksara Melayu Pertengahan atau aksara Rencong Rejang, dan aksara Lampung. Wilayah penggunaan aksara Kanganga terbentang di seluruh bagian selatan Sumatra. Ragam bahasa yang dipergunakan adalah dialek “Melayu Pertengahan”, Lampung, dan Rejang. Bahasa Kerinci mungkin merupakan dialek Melayu atau Rejang.

Istilah “kaganga” diciptakan oleh Mervyn A. Jaspan (1926-1975), antropolog di University of Hull di Inggris dalam buku Folk Literature of South Sumatra, Redjang Ka-Ga-Nga texts (Canberra, The Australian National University, 1964) Jaspan menggunakan istilah Kaganga berdasarkan tiga huruf pertama dalam urutan

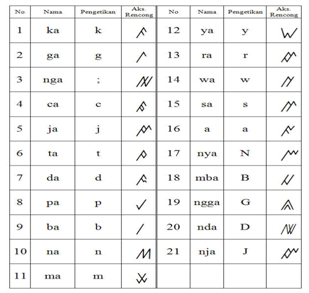

Aksara Rencong-Renjang dan Aksara Kerinci

Aksara Rencong-Rejang dan aksara Kerinci tak banyak perbedaan. Secara geografis, wilayah Rejang-Lebong terletal di Provinsi Bengkulu, sedangkan Kerinci terletak di Provinsi Jambi. Dari bentuknya, kedua aksara ini hampir sama, hanya jumlah aksara yang berbeda. Untuk aksara Kerinci, hanya ada satu naskah beraksara ini yang berada di luar Indonesia.

Rencong adalah kata Melayu yang berarti “serong”. Maka dari itu, tampilan grafis aksara ini miring atau serong. Ada yang berpendapat bahwa aksara ini diciptakan oleh orang-orang Melayu dengan meniru bentuk-bentuk cabang, ranting, potongan kayu, dan bentuk aliran sungai. Ada pula yang mengatakan, salah satunya sarjana Belanda bernama Petrus Voorhoeve, bahwa aksara ini merupakan turunan aksara Pallawa yang disederhanakan bentuknya. Penyederhanaan ini terlihat dari bentuknya yang bersudut daripada garis melengkung, untuk menyesuaikan dengan media tulis bambu atau tanduk tempat aksara ditorehkan. Disebutkan pula bahwa ada pengaruh Arab pada aksara-aksara Sumatra Selatan.

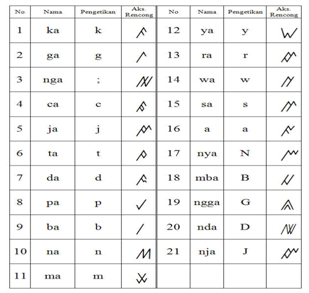

Berikut tabel aksara Rencong berikut contohnya bila menghadapi penanda vokal/diakritik, penanda-penanda lain, dan penanda mati/bunuh.

Aksara Rencong (dan juga aksara-aksara Sumatra dan Jawa) masih memperlihatkan ciri suku katanya dari Indianya, di mana setiap huruf mewakili pembuka suku kata konsonan-vokal. Artinya, vokalnya adalah a, vokal lain dibedakan oleh diakritik yang ditempatkan sebelum, sesudah, di bawah, atau di atas huruf konsonannya.

Ada pun di bawah ini tabel aksara Kerinci.

Aksara Lampung serta Bahasanya

Dari semua aksara Surat Ulu, aksara Lampung lain sendiri. Aksara ini telah dibahas oleh Prof. Karel Frederik Holle, Tabel van Oud en Nieuw Indische Alphabetten (Batavia, 1882), dan walau selintas disinggung juga oleh Prof. Johannes Gijsbertus de Casparis, Indonesian Palaeography: A History of Writing in Indonesia (Leiden, 1975). Prof. K.F.Holle berpendapat, cuma sedikit suku-suku di Nusantara yang memiliki aksara sendiri, dan sebagian besar suku-suku tidak memiliki aksara, dan baru mengenal aksara setelah menerima Islam, yaitu huruf Arab-Melayu.

Aksara Lampung terdiri dari dua puluh huruf: ka–ga–nga–pa–ba–ma–ta–da–na–ca–ja–nya–ya–a –la–ra–sa–wa–ha–gha. Aksara Lampung ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan. Aksara ini terdiri dari huruf induk, anak huruf, anak huruf ganda dan gugus konsonan, juga terdapat lambang, angka, dan tanda baca.

Bentuk, nama, dan urutan huruf induk bisa dilihat pada tabel di bawah.

Bentuk tulisan yang masih berlaku di daerah Lampung pada dasarnya berasal dari aksara Pallawa, India Selatan, yang diperkirakan masuk ke Pulau Sumatra semasa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Macam-macam tulisannya fonetik berjenis suku kata yang merupakan huruf hidup seperti dalam aksara Arab. Dengan menggunakan penanda fathah di baris atas dan kasrah di baris bawah, tetapi tidak memakai penanda dammah di baris depan melainkan di belakang. Masing-masing tanda memunyai nama tersendiri. Dengan begitu, aksara Lampung dipengaruhi dua unsur, yakni aksara Pallawa dan huruf Arab.

Aksara Lampung memiliki banyak kesamaan dengan aksara Batak, Bugis, dan Sunda Kuno. Tetapi bukan berarti yang satu meniru yang lain, melainkan aksara-aksara tersebut memang bersaudara, sama-sama diturunkan dari aksara India. Persis sama halnya dengan aksara Latin dan aksara Rusia yang sama-sama diturunkan dari aksara Yunani, yang pada mulanya berasal dari aksara Phoenisia. Jadi di dunia ini tidak ada aksara yang murni, sebab pembauran antarbudaya di muka bumi berlangsung sepanjang masa.

Aksara Kaganga ini secara garis besar ada tiga jenis: aksara Kerinci, aksara Melayu Pertengahan atau aksara Rencong Rejang, dan aksara Lampung. Wilayah penggunaan aksara Kanganga terbentang di seluruh bagian selatan Sumatra. Ragam bahasa yang dipergunakan adalah dialek “Melayu Pertengahan”, Lampung, dan Rejang. Bahasa Kerinci mungkin merupakan dialek Melayu atau Rejang.

Istilah “kaganga” diciptakan oleh Mervyn A. Jaspan (1926-1975), antropolog di University of Hull di Inggris dalam buku Folk Literature of South Sumatra, Redjang Ka-Ga-Nga texts (Canberra, The Australian National University, 1964) Jaspan menggunakan istilah Kaganga berdasarkan tiga huruf pertama dalam urutan

Aksara Rencong-Renjang dan Aksara Kerinci

Aksara Rencong-Rejang dan aksara Kerinci tak banyak perbedaan. Secara geografis, wilayah Rejang-Lebong terletal di Provinsi Bengkulu, sedangkan Kerinci terletak di Provinsi Jambi. Dari bentuknya, kedua aksara ini hampir sama, hanya jumlah aksara yang berbeda. Untuk aksara Kerinci, hanya ada satu naskah beraksara ini yang berada di luar Indonesia.

Rencong adalah kata Melayu yang berarti “serong”. Maka dari itu, tampilan grafis aksara ini miring atau serong. Ada yang berpendapat bahwa aksara ini diciptakan oleh orang-orang Melayu dengan meniru bentuk-bentuk cabang, ranting, potongan kayu, dan bentuk aliran sungai. Ada pula yang mengatakan, salah satunya sarjana Belanda bernama Petrus Voorhoeve, bahwa aksara ini merupakan turunan aksara Pallawa yang disederhanakan bentuknya. Penyederhanaan ini terlihat dari bentuknya yang bersudut daripada garis melengkung, untuk menyesuaikan dengan media tulis bambu atau tanduk tempat aksara ditorehkan. Disebutkan pula bahwa ada pengaruh Arab pada aksara-aksara Sumatra Selatan.

Berikut tabel aksara Rencong berikut contohnya bila menghadapi penanda vokal/diakritik, penanda-penanda lain, dan penanda mati/bunuh.

Aksara Rencong (dan juga aksara-aksara Sumatra dan Jawa) masih memperlihatkan ciri suku katanya dari Indianya, di mana setiap huruf mewakili pembuka suku kata konsonan-vokal. Artinya, vokalnya adalah a, vokal lain dibedakan oleh diakritik yang ditempatkan sebelum, sesudah, di bawah, atau di atas huruf konsonannya.

Ada pun di bawah ini tabel aksara Kerinci.

Spoiler for AKSARA KERINCI:

Aksara Lampung serta Bahasanya

Dari semua aksara Surat Ulu, aksara Lampung lain sendiri. Aksara ini telah dibahas oleh Prof. Karel Frederik Holle, Tabel van Oud en Nieuw Indische Alphabetten (Batavia, 1882), dan walau selintas disinggung juga oleh Prof. Johannes Gijsbertus de Casparis, Indonesian Palaeography: A History of Writing in Indonesia (Leiden, 1975). Prof. K.F.Holle berpendapat, cuma sedikit suku-suku di Nusantara yang memiliki aksara sendiri, dan sebagian besar suku-suku tidak memiliki aksara, dan baru mengenal aksara setelah menerima Islam, yaitu huruf Arab-Melayu.

Aksara Lampung terdiri dari dua puluh huruf: ka–ga–nga–pa–ba–ma–ta–da–na–ca–ja–nya–ya–a –la–ra–sa–wa–ha–gha. Aksara Lampung ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan. Aksara ini terdiri dari huruf induk, anak huruf, anak huruf ganda dan gugus konsonan, juga terdapat lambang, angka, dan tanda baca.

Bentuk, nama, dan urutan huruf induk bisa dilihat pada tabel di bawah.

Spoiler for AKSARA LAMPUNG:

Bentuk tulisan yang masih berlaku di daerah Lampung pada dasarnya berasal dari aksara Pallawa, India Selatan, yang diperkirakan masuk ke Pulau Sumatra semasa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Macam-macam tulisannya fonetik berjenis suku kata yang merupakan huruf hidup seperti dalam aksara Arab. Dengan menggunakan penanda fathah di baris atas dan kasrah di baris bawah, tetapi tidak memakai penanda dammah di baris depan melainkan di belakang. Masing-masing tanda memunyai nama tersendiri. Dengan begitu, aksara Lampung dipengaruhi dua unsur, yakni aksara Pallawa dan huruf Arab.

Aksara Lampung memiliki banyak kesamaan dengan aksara Batak, Bugis, dan Sunda Kuno. Tetapi bukan berarti yang satu meniru yang lain, melainkan aksara-aksara tersebut memang bersaudara, sama-sama diturunkan dari aksara India. Persis sama halnya dengan aksara Latin dan aksara Rusia yang sama-sama diturunkan dari aksara Yunani, yang pada mulanya berasal dari aksara Phoenisia. Jadi di dunia ini tidak ada aksara yang murni, sebab pembauran antarbudaya di muka bumi berlangsung sepanjang masa.

Quote:

Spoiler for AKSARA LONTARA:

Aksara Lontara (Bugis )

Lontara Bugis merupakan aksara asli masyarakat Bugis, Makassar, dan Mandar di Sulawesi Selatan. Bentuk aksara lontara itu sendiri terinspirasi dan tersusun dari empat unsur yakni, angin, tanah, air, dan api yaitu "Sulapa Eppa". Sehingga bentuk huruf nya mayoritas menyerupai segi empat.

Ada yang berpendapat bahwa lontara ini berbeda dengan aksara-aksara lain di Indonesia seperti aksara Bali, Jawa, Lampung, Sunda, yang oleh sebagian besar filolog dikaitkan dengan aksara Pallawa (atau kadangkala ditulis Pallava, sebuah aksara yang berasal dari India bagian selatan). Aksara lontara ini tidak dipengaruhi budaya lain, termasuk India, tetapi ada pula yang berpendapat bahwa aksara ini merupakan turunan dari Pallawa.

Spoiler for SEJARAH:

Sejarah

Lahirnya karya bersejarah yang dibuat "Daeng Pamatte" bermula karena ia diperintah oleh Karaeng Tumapakrisi Kallonna untuk mencipta huruf Makassar. Hal ini mungkin didasari kebutuhan dan kesadaran dari Baginda waktu itu, agar pemerintah kerajaan dapat berkomunikasi secara tulis-menulis, dan agar peristiwa-peristiwa kerajaan dapat dicatat secara tertulis.

Maka Daeng Pamatte' pun melaksanakan dan berhasil memenuhinya. Dimana ia berhasil mengarang Aksara Lontara yang terdiri dari 18 huruf . Lontara ciptaan Daeng Pamatte ini dikenal dengan istilah Lontara Toa (het oude Makassarche letters chrif) atau Lontara Jangang-Jangang (burung) karena bentuknya seperti burung. Juga ada pendapat yang mengatakan dasar pembentukan aksara Lontara dipengaruhi oleh huruf Sangsekerta.

Kemudian Lontara ciptaan Daeng Pamatte' ini, mengalami perkembangan dan perubahan secara terus menerus sampai pada abad ke XIX. Perubahan huruf tersebut baik dari segi bentuknya maupun jumlahnya yakni 18 menjadi 19 dengan ditambahkannya satu huruf yakni "ha" sebagai pengaruh masuknya Islam. (Monografi Kebudayaan Makassar di Sulawesi Selatan 1984 : 11).

Dari Lontara Jangang-Jangan ke Belah Ketupat

Jenis aksara Lontara yang pertama sebagaimana disebutkan diatas adalah Lontara Jangang-Jangang atau Lontara Toa. Aksara itu tercipta dengan memperhatikan bentuk burung dari berbagai gaya, seperti burung yang sedang terbang dengan huruf "Ka" burung hendak turun ke tanah dengan huruf "Nga", bentuk burung dari ekor, badan dan leher dengan lambang huruf "Nga". Lontara Jangang-Jangan ini digunakan untuk menulis naskah perjanjian Bungaya. Kemudian akibat dari pengaruh Agama Islam sebagai agama Kerajaan Gowa, maka bentuk huruf pun berubah mengikuti simbol angka dan huruf Arab, seperti huruf Arab nomor 2 diberi makna huruf "ka" angka Arab nomor 2 dan titik dibawak diberi makna "Ga" angka tujuh dengan titik diatas diberi makna "Nga", juga bilangan arab lainnya yang jumlahnya 18 huruf . Aksara Lontara ini disebut juga Lontara Bilang-Bilang (Bilang-Bilang = Hitungan). Lontara Bilang-Bilang ini diperkirakan muncul pada abad 16 yakni pada masa pemerintahan Raja Gowa XIV Sultan Alauddin (1593-1639). Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi lagi perubahan (penyederhanaan) dengan mengambil bentuk huruf dari Belah Ketupat.

Siapa yang melaksanakan penyederhanaan Aksara Makassar itu menurut HD Mangemba, tidaklah diketahui tetapi berdasarkan jumlah aksara yang semula 18 huruf dan kini menjadi 19 huruf, dapat dinyatakan bahwa penyederhanaan itu dilakukan setelah masuknya Islam. Huruf tambahan akibat pengaruh Islam dari bahasa arab tersebut, huruf "Ha".

Dalam pada itu, dalam versi lain Mattulada berpendapat bahwa justeru Daeng Pamatte jugalah yang menyederhanakan dan melengkapi lontara Makassar itu, menjadi sebagaimana adanya sekarang. Dari ke-19 huruf Lontara Makassar itulah, kemudian dalam perkembangannya untuk keperluan bahasa Bugis ditambahkan empat huruf, yaitu ngka, mpa, nra dan nca sehingga menjadi menjadi 23 huruf sebagaimana yang dikenal sekarang ini dengan nama Aksara Lontara Bugis Makassar.

Lahirnya karya bersejarah yang dibuat "Daeng Pamatte" bermula karena ia diperintah oleh Karaeng Tumapakrisi Kallonna untuk mencipta huruf Makassar. Hal ini mungkin didasari kebutuhan dan kesadaran dari Baginda waktu itu, agar pemerintah kerajaan dapat berkomunikasi secara tulis-menulis, dan agar peristiwa-peristiwa kerajaan dapat dicatat secara tertulis.

Maka Daeng Pamatte' pun melaksanakan dan berhasil memenuhinya. Dimana ia berhasil mengarang Aksara Lontara yang terdiri dari 18 huruf . Lontara ciptaan Daeng Pamatte ini dikenal dengan istilah Lontara Toa (het oude Makassarche letters chrif) atau Lontara Jangang-Jangang (burung) karena bentuknya seperti burung. Juga ada pendapat yang mengatakan dasar pembentukan aksara Lontara dipengaruhi oleh huruf Sangsekerta.

Kemudian Lontara ciptaan Daeng Pamatte' ini, mengalami perkembangan dan perubahan secara terus menerus sampai pada abad ke XIX. Perubahan huruf tersebut baik dari segi bentuknya maupun jumlahnya yakni 18 menjadi 19 dengan ditambahkannya satu huruf yakni "ha" sebagai pengaruh masuknya Islam. (Monografi Kebudayaan Makassar di Sulawesi Selatan 1984 : 11).

Dari Lontara Jangang-Jangan ke Belah Ketupat

Jenis aksara Lontara yang pertama sebagaimana disebutkan diatas adalah Lontara Jangang-Jangang atau Lontara Toa. Aksara itu tercipta dengan memperhatikan bentuk burung dari berbagai gaya, seperti burung yang sedang terbang dengan huruf "Ka" burung hendak turun ke tanah dengan huruf "Nga", bentuk burung dari ekor, badan dan leher dengan lambang huruf "Nga". Lontara Jangang-Jangan ini digunakan untuk menulis naskah perjanjian Bungaya. Kemudian akibat dari pengaruh Agama Islam sebagai agama Kerajaan Gowa, maka bentuk huruf pun berubah mengikuti simbol angka dan huruf Arab, seperti huruf Arab nomor 2 diberi makna huruf "ka" angka Arab nomor 2 dan titik dibawak diberi makna "Ga" angka tujuh dengan titik diatas diberi makna "Nga", juga bilangan arab lainnya yang jumlahnya 18 huruf . Aksara Lontara ini disebut juga Lontara Bilang-Bilang (Bilang-Bilang = Hitungan). Lontara Bilang-Bilang ini diperkirakan muncul pada abad 16 yakni pada masa pemerintahan Raja Gowa XIV Sultan Alauddin (1593-1639). Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi lagi perubahan (penyederhanaan) dengan mengambil bentuk huruf dari Belah Ketupat.

Siapa yang melaksanakan penyederhanaan Aksara Makassar itu menurut HD Mangemba, tidaklah diketahui tetapi berdasarkan jumlah aksara yang semula 18 huruf dan kini menjadi 19 huruf, dapat dinyatakan bahwa penyederhanaan itu dilakukan setelah masuknya Islam. Huruf tambahan akibat pengaruh Islam dari bahasa arab tersebut, huruf "Ha".

Dalam pada itu, dalam versi lain Mattulada berpendapat bahwa justeru Daeng Pamatte jugalah yang menyederhanakan dan melengkapi lontara Makassar itu, menjadi sebagaimana adanya sekarang. Dari ke-19 huruf Lontara Makassar itulah, kemudian dalam perkembangannya untuk keperluan bahasa Bugis ditambahkan empat huruf, yaitu ngka, mpa, nra dan nca sehingga menjadi menjadi 23 huruf sebagaimana yang dikenal sekarang ini dengan nama Aksara Lontara Bugis Makassar.

Spoiler for AKSARA BUGIS:

Lontara Bugis merupakan aksara asli masyarakat Bugis, Makassar, dan Mandar di Sulawesi Selatan. Bentuk aksara lontara itu sendiri terinspirasi dan tersusun dari empat unsur yakni, angin, tanah, air, dan api yaitu "Sulapa Eppa". Sehingga bentuk huruf nya mayoritas menyerupai segi empat.

Ada yang berpendapat bahwa lontara ini berbeda dengan aksara-aksara lain di Indonesia seperti aksara Bali, Jawa, Lampung, Sunda, yang oleh sebagian besar filolog dikaitkan dengan aksara Pallawa (atau kadangkala ditulis Pallava, sebuah aksara yang berasal dari India bagian selatan). Aksara lontara ini tidak dipengaruhi budaya lain, termasuk India, tetapi ada pula yang berpendapat bahwa aksara ini merupakan turunan dari Pallawa.

Quote:

Bagaimana? Apakah agan agan sekalian mau mempelajari kekayaan budaya indonesia?atau mungkin menuliskan kata aku cinta padamu dengan aksara lontara?atau aksara jawa? Kenalilah lingkunganmu dulu sebelum mengenali lingkungan lain gan,

Mari lestarikan budaya yang sangat awesome ini gan, sangat memprihatinkan jika nanti tulisan tulisan eksotik ini punah.

Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam trit ini gan, jika ada yang kurang mohon diberi masukan.

Mari lestarikan budaya yang sangat awesome ini gan, sangat memprihatinkan jika nanti tulisan tulisan eksotik ini punah.

Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam trit ini gan, jika ada yang kurang mohon diberi masukan.

SUMBER

1

2

3

Diubah oleh djx007 09-03-2014 16:11

0

10.9K

Kutip

21

Balasan

Komentar yang asik ya

Urutan

Terbaru

Terlama

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan